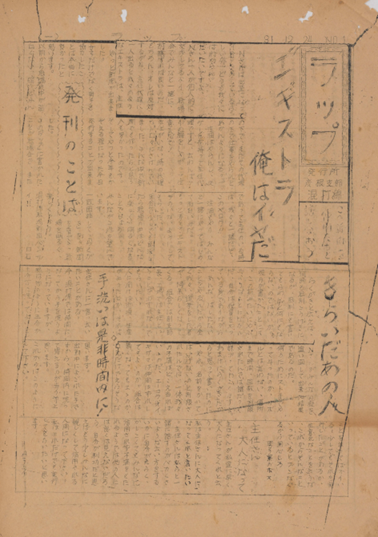

連載第15回 職場新聞(8)『ラップ』その1

『ラップ』は、綿・スフ紡績混打綿職場の職場新聞で、1956年12月に創刊され、辻資料には、創刊号から最終号の6号(2号欠号)が収められている。綿紡績、スフ紡績の各工程・職場は同一であり、原料別に製造ラインを分け、対応していた。

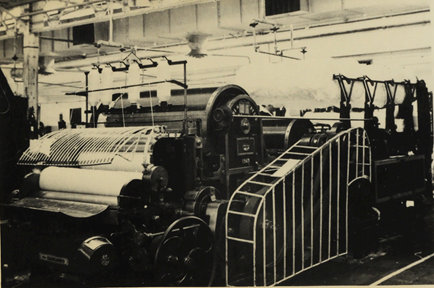

混打綿は綿、スフ*1紡績の最初の工程である。原綿を開梱し、必要に応じ、各種の綿を混ぜ、いくつかの機械を配列した生産ライン(「混打綿機」と呼ばれた)に投入する。針付のシリンダー・ローラーやラチス(すのこ状のベルトコンベア)を通過し、突起物のあるビーターで打撃することで、綿の塊を徐々に小さくし、繊維をほぐす(開綿)とともに、短繊維やごみなどを取り除く。最終的に厚さ2,3㎝、幅1~1.2mのシート状にし、筒型に巻き上げる。この巻き上げた状態のものがこの工程の最終製品で、「ラップ」と呼ばれた。職場新聞のタイトルはここからとられている。

綿の場合は、ボックス型の「ホッパー」と呼ばれる機械に原料を投入し、ダクトを通って、混打綿機まで運ばれる。混打綿機1台、出来上がったラップの厚みを再度整えるための機械2台を2,3人で受け持った。

スフの場合は、混打綿機の手前にあるコンベア状のクリーパーラチスに直接、原綿を乗せた。機械は4台で各台1人ずつが担当した。原綿を乗せるのも出口でラップに巻き上げて片づけるのも、この台付労働者1人が行った。綿をのせてから出口でラップとなるまで約10分、出口で手間取ると、綿が途切れ、不良品となってしまうため、時間に追われる仕事だった。以下はスフ綿の台付労働者が書いたと思われる記事である。現場の様子がよく分かる。

「人よこせ

台を廻せど廻せどラップはおわれる どうも小便袋が一杯になってきたらしい

生理的現象とあらば仕方のないこと。台を見てくれる人が居ないかと、あたりをキョロキョロした。誰もいない

唯見えるのはニガ虫をかんだような顔して台を廻している人だけ。

“エイッ”仕方がない

台をとめてWCに走る

七八分かかっただろうか?ともかくさっぱりした気持で帰って来ると、どこから現れたのか主任さんが台を廻している、しかも後の方がマイナスのパー*2

である。あわてた様に主任さんはマイナスの方にグイグイと調子を取ってサーと行ってしまう。主任さんに云わせればおわれているからと云う、そう云われればそれまでだが、その気持はわかるが、前にのべた様な廻し方では不正を取る*3ためと同じであり、台を見てくれる人が居なければとめて行くより方法がない、ましてこれから、暑くなれば水も飲みたいしもう少し理解してほしい。」『ラップ』№5 2面

※混打綿職場の工程等については、当時、同職場で働いていた白石道夫さんにご教示を得た。感謝いたします。

(下久保 恵子 エル・ライブラリー特別研究員)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。